C’est donc à cela que ressemble la fin d’une pandémie ? L’orage est passé et nous retrouvons une terre légèrement détrempée mais quasi intacte, prête à l’emploi. La Covid-19 aurait pu être un enseignement, elle restera tout au plus dans les mémoires comme un épisode ennuyeux, une page à tourner. Les photographies réunies dans “2020 année zéro” faisaient le récit de la première saison pandémique telle que nous l’avions vécue, c’est-à-dire frontalement et intimement. Il y avait une certaine fraîcheur dans nos regards tant l’événement, par sa nature hors-norme, avait bousculé nos repères et stimulé nos sens. Ce nouveau chapitre correspond davantage à la période actuelle. Il est volontairement dystopique et circonspect. Il y a un an, nous posions la question suivante : Notre monde sera-t-il le même demain ? Ces travaux n’apportent pas une réponse mais ils tentent d’éclairer nos choix et nos attentes dans ce “monde d’après” qui aura lui aussi besoin de lumière.

Cela fait un peu plus d’une année, depuis le 11 mai 2020 et le déconfinement, le premier devons-nous l’appeler aujourd’hui. L’été fut presque “normal”, oscillant entre deux réalités, les mêmes personnages invités à jouer « l’épidémie est en vacances » et « à vous les masques” au supermarché d’à côté. L’année s’est poursuivie, sur cet air sarcastique que l’on use ici à dessein tant il est devenu le bruit de fond de LA Covid-19, avec sa petite correction syntaxique agaçante. S’il devait y avoir une tonalité à ces périodes, la première était exceptionnelle et dystopique. Elle fut aussi bien endeuillée, mais à bas bruit, finalement collective et inventive avec ses grincements de dents tout de même. Difficile d’attendre d’une société qu’elle fasse corps derrière son gouvernement et lui passe ses insuffisances quand l’instant d’avant, celui-ci tirait, au sens propre, sur tout élan collectif qu’il soit en jaune, en vert ou en blanc. Le séparatisme en marche. Peut-être est-ce sur cette pente qu’a glissé cette seconde saison de covid, la défiance. Le bruit des complots et des impatiences plus fort que le son des 100 000 morts, ramenés tantôt comptablement à la grippe annuelle, ou mieux, mesurés à la qualité du temps de vie restante en Ehpad à l’heure des choix de vaccination.

Il y avait du « nous » dans l’éloquence de la première partie, on entend surtout du « ils » dans les petites phrases de la seconde. Une sorte de fusion, de confusion plutôt, entre la réalité virale et sa gestion. On croule sous les avis et les postures. Le philosophe Bruno Latour distinguait dès le début, la crise de la catastrophe, les conséquences de ses raisons, les premières recouvrant les autres de leur bruit. Il y a peut-être un fond anthropologique à cela, nous le soulevions déjà lors du début de la pandémie mais nous assistons maintenant à une de ses résonances. « Les hypers évènements » dirait le géographe Michel Lussault, comme la pandémie ou le dérèglement climatique, sont des sommes géantes d’informations qui embrassent des réalités dépassant l’expérience que l’on peut en avoir. Elles deviennent des discours, partisans et en permanence sujets à caution. Ce sens critique est notre garde-fou mais à ce niveau de dissension, on ne sait plus s’il garde le réel des fous ou l’inverse. Le covid ne nous y aide pas, c’est une sorte d’absent omniprésent, une bête en creux, des villes vides et des asymptomatiques. Cette étrangeté nous demande de faire un grand effort, nous impose de faire constamment comme si, de tenir ces gestes barrières dans le vide, de supporter de se fondre dans le collectif, de se conduire en espèce alors que tout institue l’individu.

En ne parlant que du virus ou de sa gestion, du moment où tout “réouvrira”, on laisse finalement un blanc. Tout cela constitue un égarement. Nous le savons, ce n’est pas tant le virus qui nous traverse de sa puissante nature, celle-ci ne l’aurait conduit que d’un bout à l’autre de Wuhan. La pandémie ce n’est pas lui, c’est nous. Dans le brouhaha de la crise, quand parlons-nous de cet « après différent » des premiers jours, alors si proches des manifestations remettant en question nos relations à l’environnement ? Le silence est là, dans ce déni de la catastrophe. Notre espèce crée ces géants qui nous retombent dessus, la rougeole, déjà, était une mutation de la peste bovine.

Au fil des images, celles que l’on est allé chercher parce qu’elles nous interpellaient, celles que l’on nous envoyait chercher parce qu’elles faisaient signe, l’espace public ou le masque sont devenus la signalétique de la crise mais peut-être également un marqueur de la catastrophe. Peut-on lire ces images avec cette hypothèse : si et là où nos sociétés doivent porter un masque, là où les lieux doivent être vidés, est-ce une remise en question plus large sur notre manière d’habiter le monde l’agencement de nos territoires ? Cette dernière n’est-elle pas le nœud du problème ? Ces derniers sont-ils le nœud de la question, les jambes du géant ? Peut-on y chercher des solutions à ce qui nous arrive ?

Philippe Somnolet, ethnographe

Colosse aux pieds d’argile

Etienne Maury & Morgan Fache

Alors que l’ouverture des domaines skiables approchait, l’inquiétude allait croissante dans les stations de ski : la pandémie de Covid-19 aurait-elle raison de l’ouverture de la saison hivernale ?

Fin novembre, un espoir prudent était encore présent : les organisations représentatives étaient en discussion avec le gouvernement, et une décision finale devait être prise au 5 décembre. Dans les jours suivants, les allocutions de l’Exécutif ont balayé les espoirs : les stations n’ouvriront pas. La formule passe mal : les communautés de montagne se sentent réduites à des remontées mécaniques. Faudra-t-il barrer l’accès aux villages-stations ? Alors que tous les acteurs se disaient mobilisés depuis plusieurs mois pour préparer une ouverture compatible avec la situation sanitaire, l’amertume se fait sentir. Après la saison dernière amputée, il faut cette année encore parer au pire.

De Val-Thorens à Arêches-Beaufort, de Chamonix-Mont-Blanc à Villard-de-Lans, le tourisme alpin se décline en une multitude de modèles économiques : ils dépendent de l’altitude et des atouts géographiques, de la clientèle visée et ses attentes, comme de l’histoire du développement local. Ils ont pour point commun d’être devenus, depuis les années 60 et les Plans Neige, des piliers de la richesse de ces territoires. Cette économie soutient l’attractivité de vallées vivant au rythme de l’hiver, ré-injectant localement cette richesse saisonnière pendant les mois plus fastes.

La réalité du changement climatique amène déjà la moyenne montagne à se projeter dans un monde où le ski alpin ne sera plus “l’or blanc” de la seconde moitié du XXe siècle. Ces destinations familiales proposent de plus en plus des activités variées permettant de composer avec une neige amenée à se raréfier et misent sur une expérience “authentique”.

Les investissements liés à l’activité ski se concentrent en plus haute montagne, là où l’altitude est encore un rempart au réchauffement. Dans ces espaces de loisir largement construits ex-nihilo, la garantie d’un ski de qualité et la promesse d’un séjour d’exception restent au cœur de l’offre touristique.

Il serait simpliste -quoique tentant- de voir dans la crise du Covid un « avant-goût » inéluctable du changement climatique sur les stations de ski. Ce serait une fois de plus réduire ces territoires à leurs pistes et à leurs remontées mécaniques, et faire abstraction de l’impact que la pandémie a eu sur les activités qui ne dépendent pas de l’enneigement. Il n’en reste pas moins que l’hyper-dépendance au ski alpin s’est montrée être les pieds d’argile d’un colosse économique régional. Et pour la deuxième année consécutive, il appartient à la période estivale de rattraper une saison blanche.

Essentiels

Adil Boukind

Si la pandémie a permis de révéler une chose au Québec, c’est celle-ci : la province compte énormément sur sa population immigrante, composée de réfugiés, pour renforcer son système de santé.

Au milieu de la première vague de la pandémie, alors que Montréal est la deuxième ville la plus affectée d’Amérique du Nord après New York, les Premiers ministres canadiens et québécois, Justin Trudeau et François Legault, se disent ouverts à une régularisation du statut de ces travailleurs essentiels, appelés “Anges gardiens”. Ce programme de régularisation devait inclure toutes les personnes travaillant en première ligne.

Cependant, en août 2021, le gouvernement québécois change d’avis. Finalement, seuls les infirmiers et préposés aux soins seront concernés par le programme. Les agents de sécurité et personnels à l’entretien ménager sont laissés sur le carreau. Cette décision est alors suivie par l’ensemble des régions canadiennes.

J’ai voulu rencontrer cette petite communauté de réfugiés exclus du programme qui a risqué malgré tout elle aussi sa vie. Considérés comme essentiels en mars 2020, ces anges gardiens ne le sont plus aux yeux du gouvernement qui se félicite d’avoir contrôlé la pandémie.

Ce reportage a été réalisé grâce à la subvention du fonds d’urgence du National Geographic.

Ados

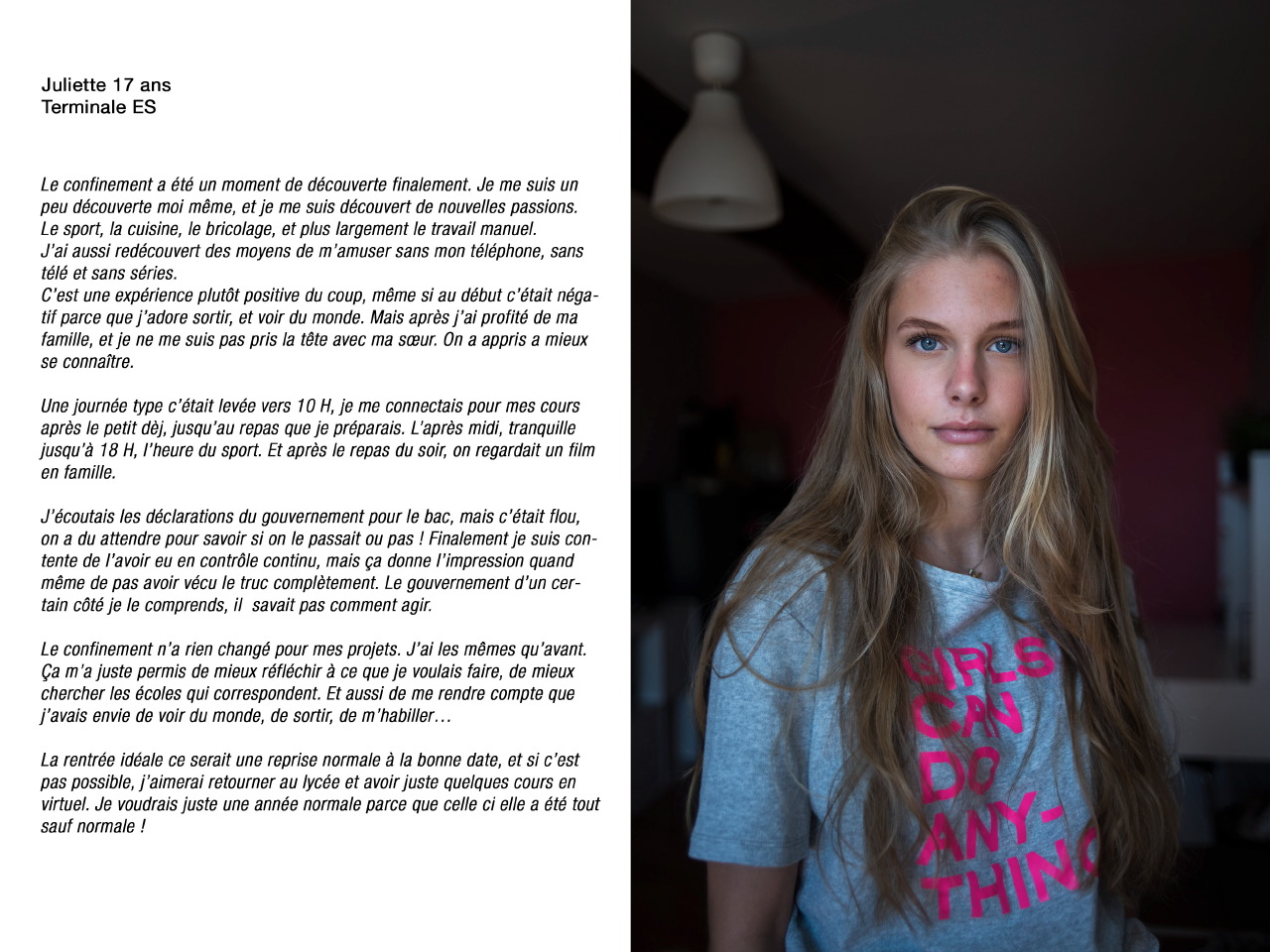

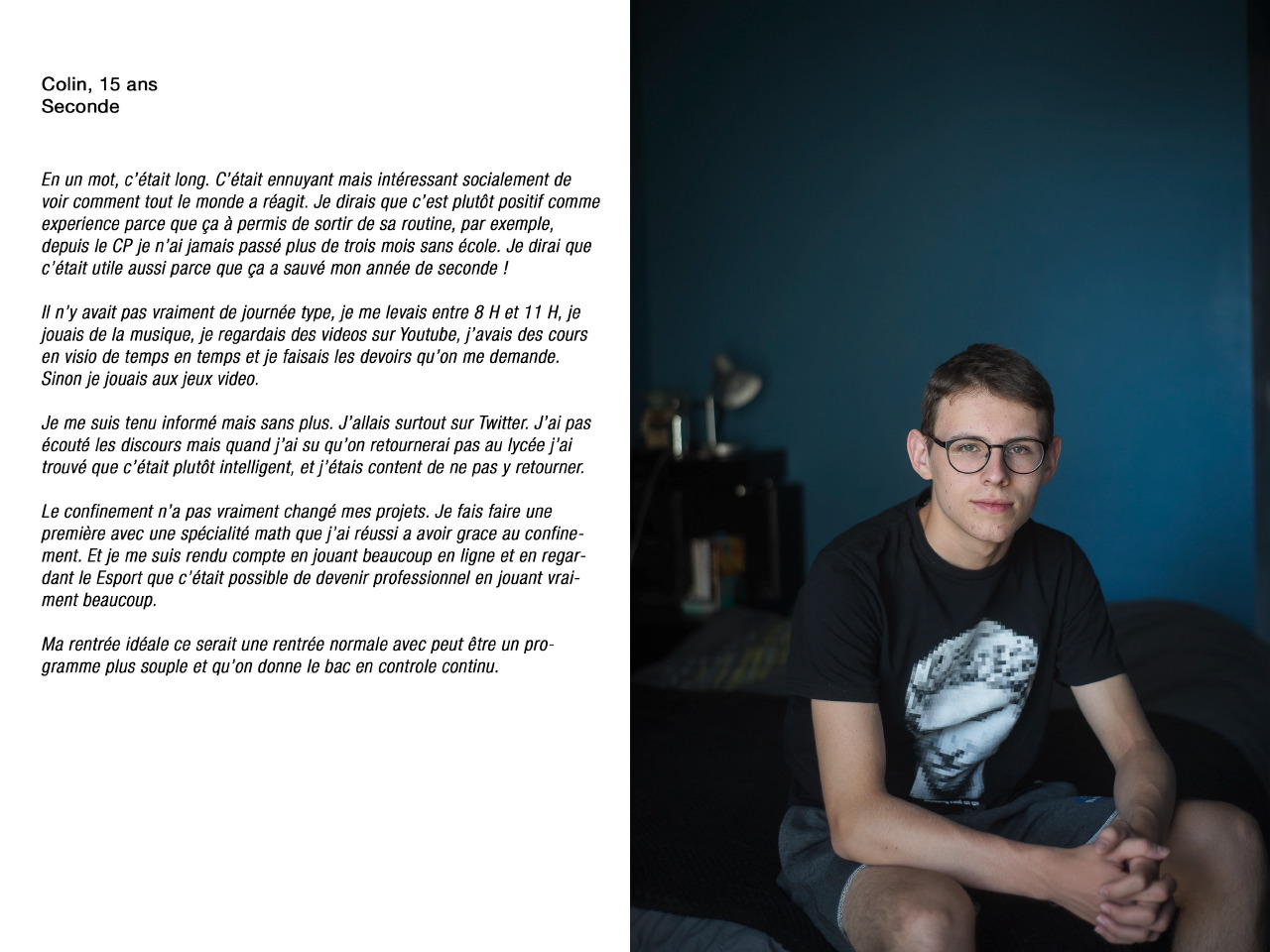

Bertrand Gaudillère

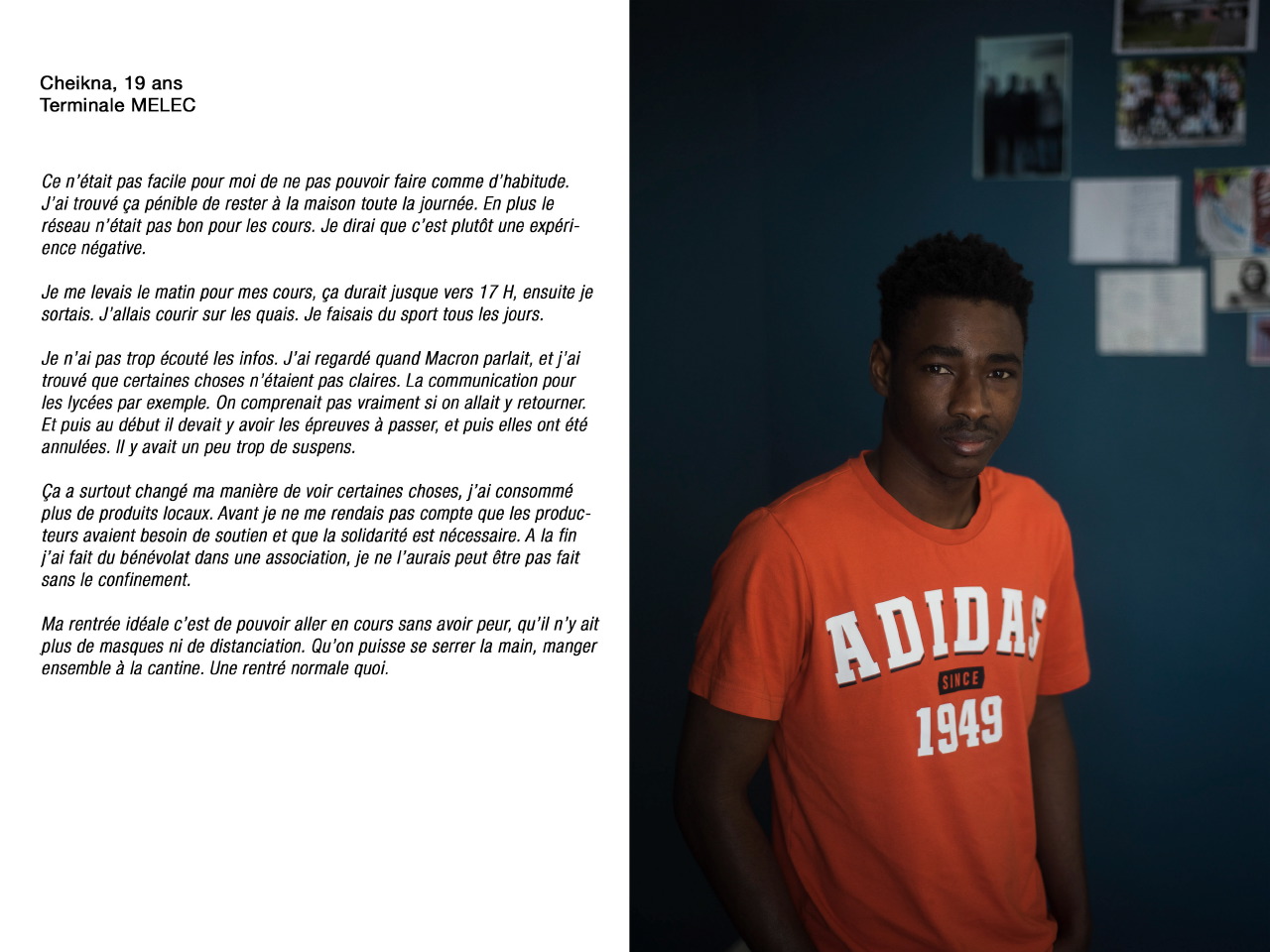

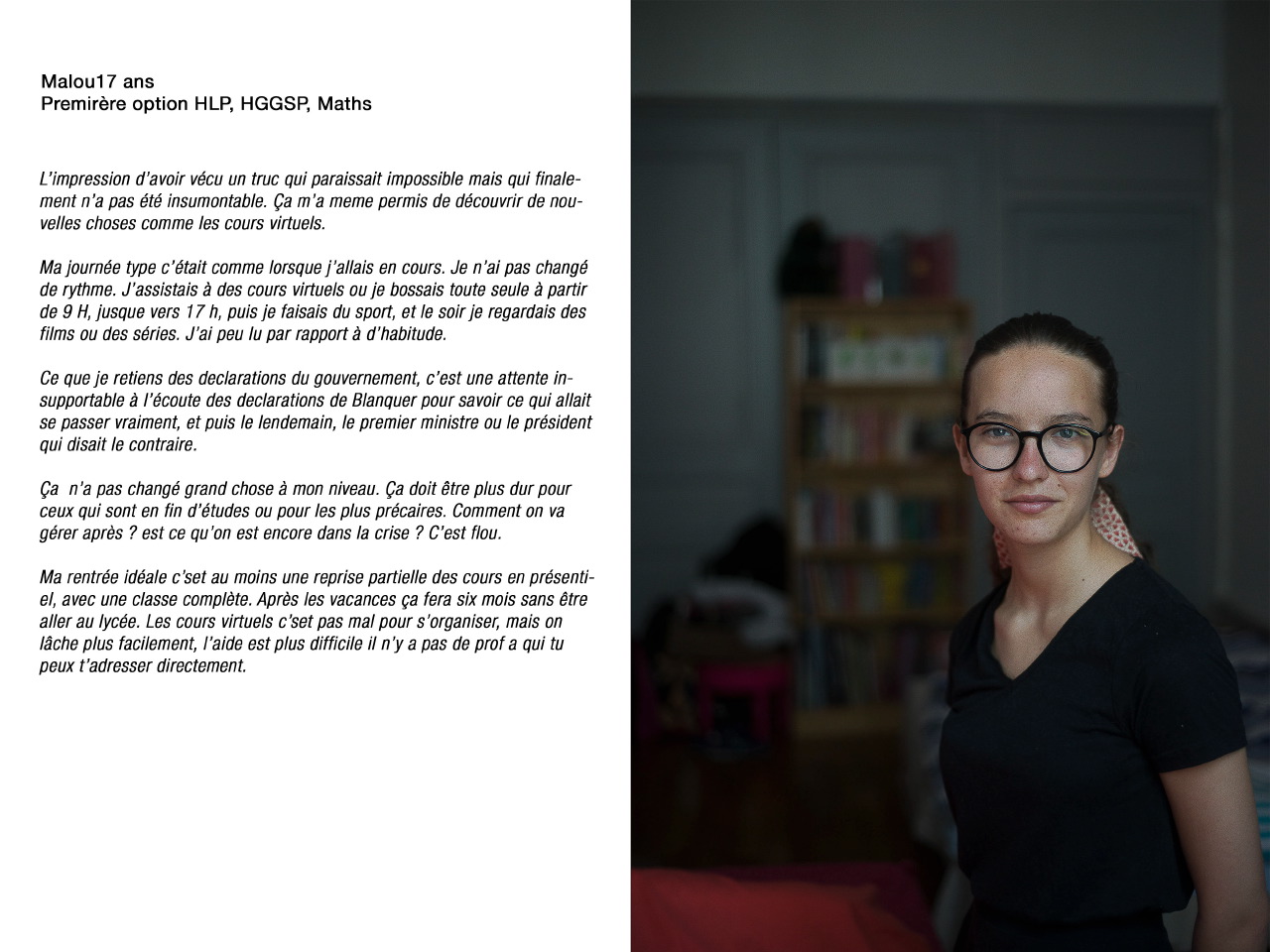

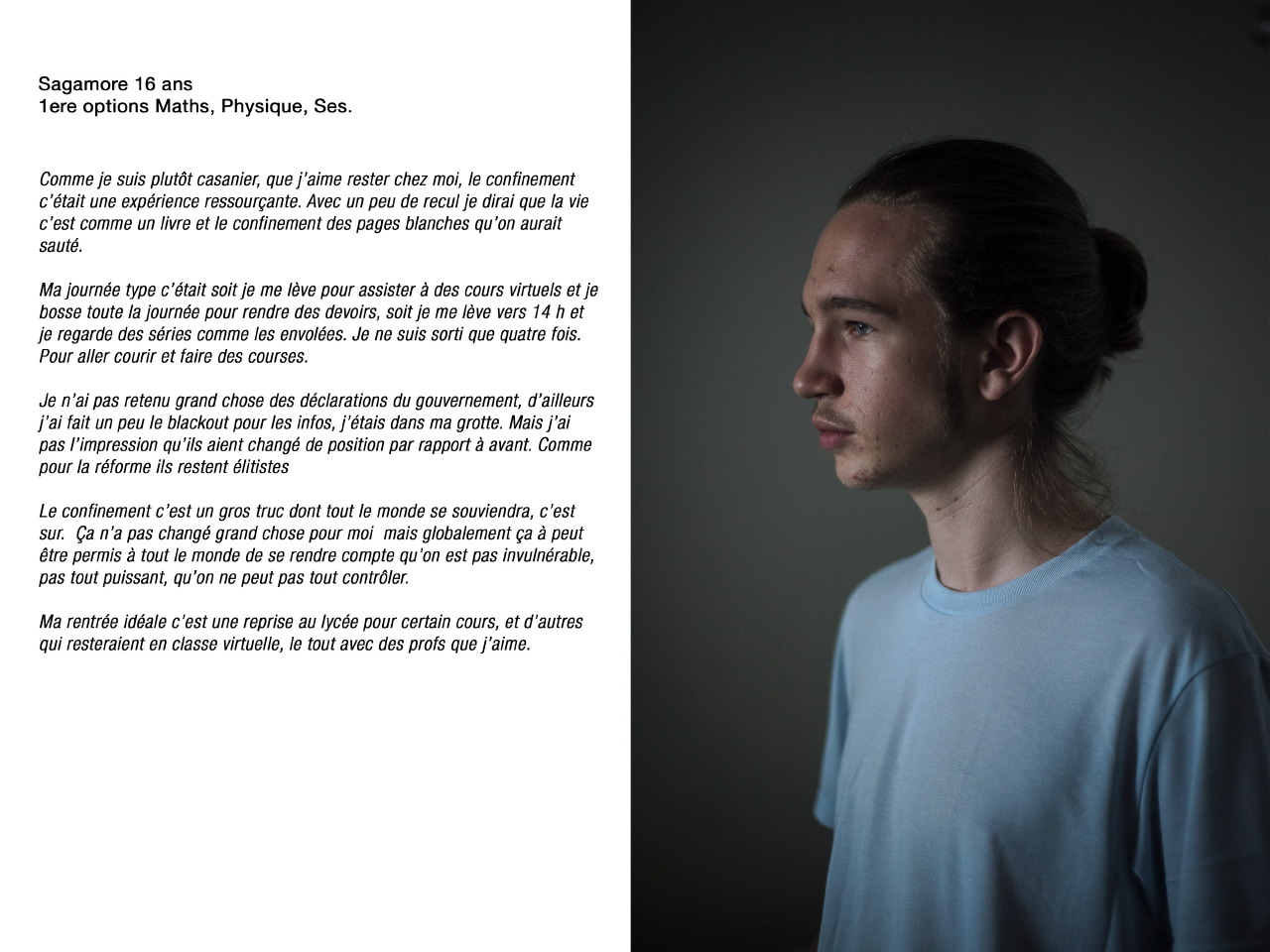

Pour parler de l’après confinement j’ai réalisé une galerie de portraits d’ados, lycéens, que l’on a très peu entendus, vus, ou lus, durant cette étrange période. Ils étaient confinés et silencieux alors que tous les discours qui interrogeaient les dysfonctionnements sociaux, économiques, politiques, l’affirmaient, c’est pour leur avenir qu’il fallait se battre.

Se battre pour eux, mais sans eux en quelque sorte…

Et puis il y a eu tous ces revirements dans le discours du gouvernement, ils allaient passer le bac, finalement non, enfin si, mais seulement le bac de français, et puis au final celui ci aussi se fera en contrôle continu. Les écoles resteront fermées, les collèges également, tout comme les lycées.

Les écoles et les collèges finissent par reprendre au ralenti, puis à plein régime, mais les lycéens eux, ne retrouveront pas leurs classes avant la rentrée.

Leurs frères et soeurs, tout comme leurs parents, ou leur proches sortent du confinement pour reprendre un rythme de vie professionnelle et sociale « normale » tandis qu’eux restent sans activité scolaire, et souffrent pour les plus discrets de cet isolement qui les prive de sociabilité…

Pour parler d’eux, un portrait en trois images. L’environnement dans lequel ils ont confiné, un objet qui les a accompagné pendant le confinement, et une image rappelant le quotidien qu’ils décrivent durant cette période

Et puis quelques questions :

Comment tu qualifierais l’expérience du confinement ?

A quoi ressemblait une journée type ?

Quel regard tu portes sur les déclarations du gouvernement à l’égard des lycéens ?

Est ce que le confinement a changé tes projets ?

A quoi ressemblerait ta rentrée idéale ?

DICOVID

Bertrand Gaudillère

Chaque année le Petit Robert demande à sa communauté d’élire le mot de l’année.

Pour 2020, la pandémie et les mots qui lui sont liés, coronavirus, covid, masque ou vaccin semblent inévitables. Pour contourner cette facilité l’équipe du dictionnaire, associée à celle de l’Oulipo, propose à qui veut, d’imaginer des mots correspondant aux situations vécues durant cette année si particulière.

Lorsque je découvre airgasmer, embinoclarade, mascarpogne ou pyjamalgamer, je lis leur définition et je vois des images. Ce sont des photographies légères qui permettront de garder une trace de cette époque que nous venons de traverser. Une iconographie différente de celle du constat, une approche souriante malgré tout, parce que je l’imagine ancrée dans le territoire de l’intime. Les images sont réalisées dans le cadre familial, ce sont mes filles et ma compagne qui mascourent ou s’ermitoufflent parce que ce sont elles qui sont la réalité de mon horizon social depuis ces derniers mois.

Le traitement des images est sans contraste ni relief, un peu à l’image de nos quotidiens confinés ou de nous journées raccourcies par le couvre feu. Ce sont des jours marqués par la contrainte, comme ce travail réalisé uniquement au 50 mm en lumière naturelle dans un rayon d’un kilomètre.

The Corner

Cyril Marcilhacy

Trois mois après notre arrivée à Bagnolet, en banlieue parisienne, débutait le premier confinement en France. Débutait aussi une vie nouvelle, sans école, sans lieu de travail, avec une vie sociale réduite à son minimum. Ces contraintes ont servi de catalyseur aux rencontres entre voisins. Très vite, nous avons pris l’habitude de nous retrouver le soir dans la ruelle. Petit à petit, un lien s’est installé. J’ai commencé à faire quelques images de ces moments de respiration dans l’atmosphère oppressante de pandémie.

Un an et trois confinements plus tard, le virus et ses conséquences font partie intégrante de notre quotidien. La nouveauté est devenue la routine. Je continue la série initiée il y a un an au coin de ces rues, mais en abordant la période d’un point de vue plus intime. Un an après les mesures restrictives, quel est le quotidien de mes voisins ? Comment organisent-ils leur vie personnelle ? Professionnelle ? Comment gérer la solitude, la place grandissante du travail dans la sphère intime, la vie de couple, la création artistique ?

Au travers de nos histoires, je souhaite documenter la place que prend le virus dans notre vie et la manière dont nous avons été contraints de l’intégrer à notre quotidien.

25 nuances de confinement

Philippe Somnolet

Notre civilisation est dans sa construction un mouvement d’insensibilisation au monde comme le décrit le philosophe Baptiste Morizot. Je donne souvent cet exemple aux étudiants en architecture : en une journée, nous pouvons voyager de Porto-Novo au Bénin jusqu’à Lyon, en plein hiver, essuyer 65 degrés d’amplitude thermique et le tout en chemisette. Notre relation à l’environnement peut tenir entre la territorialisation, l’extractivisme et une relation au vivant qui ne prend en compte que nous, d’où le terme symptomatique d’anthropisation. L’extractivisme transforme tout en réservoir, c’est un asservissement du milieu sans égard vis-à-vis de la relation qui lie les éléments être eux au fondement de leur existence.

Cette absence de retenue nous offre une puissance extraordinaire, au sens propre, et la confère à notre capacité à La territorialisation, ce mouvement de partition de l’espace en fonction de nos besoins, sa mise au plis en quelque sorte. Nous rangeons de façon presque obsessionnelle les éléments, monoculture, mono-élevage, zones de résidences. Il en découle un environnement narcissique où tout parle de notre espèce. Ce qui partitionne l’espace, l’organise et le subdivise, c’est particulièrement la circulation. Si l’on devait accumuler ces surfaces, ses voies, nous serions sidérés par leur étalement. Ceci contient une autre dimension de notre relation au monde, elle aussi massive, le mouvement et la vitesse. Quelle sensibilité au monde favorise-t-elle ?

Depuis l’installation des mesures de confinement pour endiguer la pandémie, qui tire sa puissance de cette sur-circularité, nous sommes assignés à une forme d’immobilité, en tous les cas à un ralentissement. On réalise que notre construction civilisationnelle tient à ce mouvement perpétuel, à son intensité tout comme notre sensibilité à ce qui nous entoure. Nous nous en trouvons à toutes les échelles, de l’individu à la société toute entière, en vulnérabilité. Cette vulnérabilité est un état de sur-sensibilité, assignée dans nos différents habitats, elle nous confronte à l’inégalité et à ce qu’elle offre comme espace de résilience dans des crises comme celle que l’on traverse, ensemble ou presque.

No man’s land

Paloma Laudet

Cette année, avec la crise sanitaire, les conditions de vie des centaines d’exilés toujours présents à Calais se sont beaucoup dégradées. Comment se confiner lorsqu’on vit dans la rue ? Souvent déboutés du droit d’asile, l’Angleterre est pour les migrants le dernier espoir de commencer une nouvelle vie. À cause des différents confinements, du variant anglais et du Brexit, le trafic transmanche a fortement chuté, diminuant ainsi leurs chances de passer et de mettre fin à leur cauchemar calaisien.

Alors que le nombre de migrants présents à Calais a considérablement diminué depuis le démantèlement de la « grande jungle » (10 000 personnes en 2016, entre 800 et 1 500 actuellement), la politique de la ville et de l’État est devenue encore plus répressive. En 2020, 3 000 mètres carrés d’espaces verts et de forêts ont été évacués, rasés puis clôturés pour éviter la formation de nouveaux camps.

Les démantèlements des camps n’ont pas cessé, (plus de 967 en 2020 d’après Human Rights Observers) avec bien souvent la saisie des tentes, qui ne fait que renforcer l’insalubrité dans laquelle ils vivent. A cause des restrictions de sortie et du couvre-feu, le travail des associations humanitaires est beaucoup plus aléatoire, d’autant plus qu’elles se font régulièrement verbalisées pour non-respect du couvre-feu.

En bref, au lieu de trouver des solutions pour diminuer l’impact de la pandémie dans ces populations précaires, on a fait qu’aggraver les choses.

De battre la vie doit continuer

Jeremy Suyker

Rue Honorat, dans le 3e arrondissement de Marseille. Une bâtisse d’un gris austère fait face aux quais de la gare Saint-Charles. Malgré sa taille imposante elle ne retient pas l’attention au premier coup d’œil. Comme la partie d’un paysage qu’on s’est lassée de voir. Fondée en 1886 par un philanthrope d’origine Sarde, Hospitalité pour les femmes (HPF) offre une assistance aux personnes en rupture de lien social. Des femmes, des hommes, des mineurs isolés de tous horizons qui s’installent ici le temps nécessaire à leur reconstruction. Cela peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Les équipes encadrantes travaillent dans la durée. Le temps est d’ailleurs la seule ressource dont elles disposent de manière quasi illimitée.

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l’établissement accueille une petite trentaine de femmes. Le confinement a été particulièrement difficile pour ces dernières, dont la plupart souffraient déjà d’isolement et d’exclusion. Privées de liens sociaux fondamentaux, elles ont vécu en marge pendant de longs mois. Au déconfinement, il a fallu réapprendre à sortir, reprendre contact avec le monde extérieur. Petit à petit.

Début mars de cette année, les sorties hebdomadaires proposées par le centre ont repris, après plus d’une année d’interruption. C’est à cette période que j’ai poussé la porte de l’établissement, avec l’envie de construire un projet à plusieurs mains. Et c’est ainsi que mon travail avec HPF a commencé, sans trop savoir où cela allait nous mener. Les photographies présentées ici sont extraites de ce projet en cours qui s’inscrit lui aussi dans la durée.

Les balades de HPF ont lieu chaque mercredi matin. Peut s’inscrire qui veut. La taille de notre groupe est à géométrie variable. Dans les grands jours, nous sommes une douzaine. Pendant les deux à trois heures de marche, nous partons à la découverte d’un quartier, d’un lieu emblématique de la ville, d’un espace naturel. C’est un temps d’exploration propice à l’échange, à la réflexion, à l’émerveillement, aux confessions aussi. C’est un temps que l’on se donne et dans lequel on s’offre à l’autre. En filigrane de ces déambulations, apparaît la trame d’une histoire avec un fil conducteur et des personnages : une ville à explorer, des femmes combattantes, des travailleurs sociaux investis, un photographe qui est observateur extérieur, encore dans la retenue mais qui progressivement devient un élément agrégé à l’histoire et fait corps avec elle.

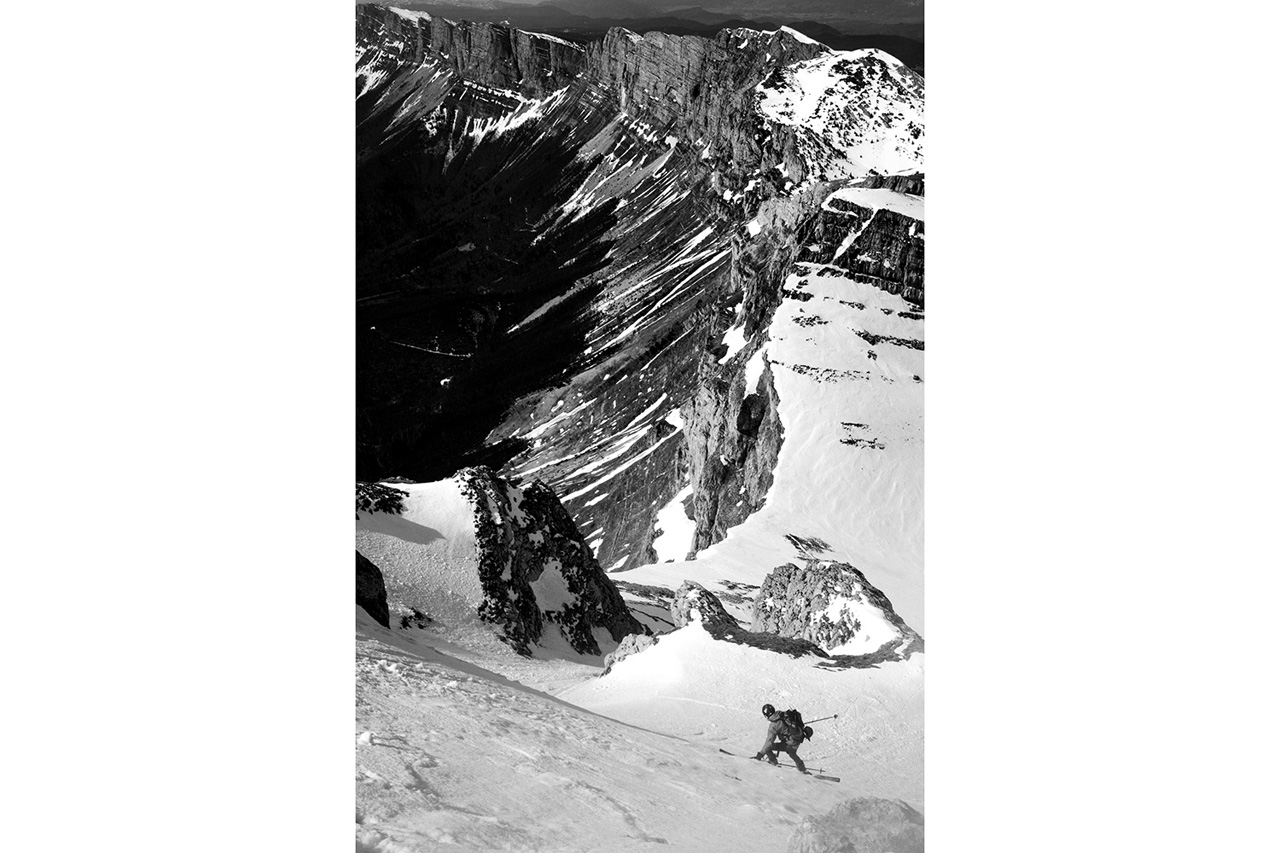

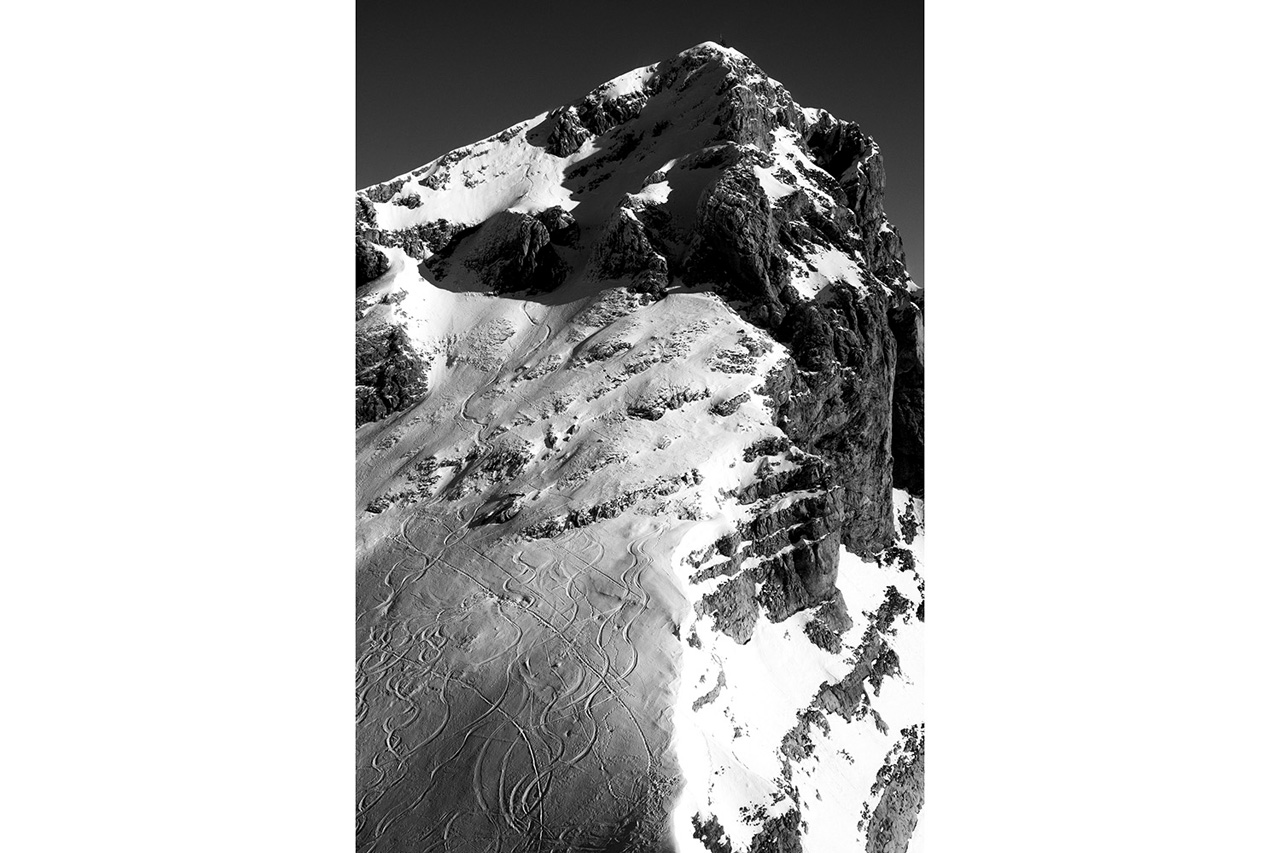

The Lost Winter

Etienne Maury (texte en conversation avec Philippe Somnolet)

La société à laquelle j’appartiens a construit une relation dominante et unilatérale vis à vis du non-humain. Les échanges avec ce que nous appelons “nature” se font à distance respectable, comme s’il fallait à tout prix se protéger des incertitudes de ce monde. Le besoin de protection primaire me paraît être devenu retranchement technologique : l’Anthropocène* fait se taire les éléments et m’atrophie les sens.

Le ski de montagne ouvre une brèche dans cette vision occidentale commune qui place notre espèce à l’extérieur de son environnement.

La montagne hivernale est aveuglante de son exubérance élémentaire. Dans ces espaces, rien ne se rapporte à l’Homme. Le sens de ce qui nous entoure émerge d’une familiarité réapprise : accumulation de fragments d’expérience, ouverture à un monde qui ne semblait inerte que par manque d’attention. La rupture avec les paysages que nous avons façonné et dont la lecture raconte la somme de nos occupations est totale.

Nous sommes voués à l’éphémère dans ces friches de l’extension anthropique. Le coût de notre présence y est trop élevé. Pourtant, ces confins sont le refuge d’un morceau de notre espèce ; un lieu où chercher une relation organique épurée des chaînes du quotidien.

Le déplacement perd son sens commun et devient manière d’habiter le monde. Mon esprit s’égare dans une répétition physique hypnotique, est balloté entre instants d’attention vitale et d’abandon absolu. Le temps se réduit à une succession d’obscurités et de lumières ; il se mesure à la consistance changeante de la neige sous nos foulées. Les pentes se joignent pour devenir succession d’intensités. La trace laissée dans la neige est le fil d’un chapelet d’où s’égrène l’extase.

Ce qui m’importe est de tenir en équilibre à cette frontière de ma condition. De sentir le monde des Hommes s’évanouir dans les perspectives infinies et se recroqueviller sous la verticalité. C’est une réponse sauvage à la société devenue marqueur géologique. Il y a de l’appel animiste dans cette nécessité viscérale à renouer le dialogue avec les entités naturelles.

*L’Anthropocène est une période géologique qu’il est proposé de créer compte tenu des profonds changements que les activités humaines ont induit dans la structure et le fonctionnement du système Terre, incluant le climat. Son commencement pourrait être situé au milieu du XXe siècle, mais d’autres dates sont en débat parmi la communauté scientifique. (GIEC)

Les ruelles, dernier refuge des Montréalais en temps de pandémie

Adrienne Surprenant

En redécouvrant ma ville natale à l’époque du Covid-19, j’ai recommencé à marcher sans fin dans les ruelles. Pour chaque Montréalais, elles recèlent les secrets des amitiés du premier quartier, des premières défaites et victoires aux matchs de hockey ou de basket, des premiers moments de beuverie cachés, des pauses cigarette au travail, entre des sacs à ordures huileux ou des pique-niques avec les voisins au milieu des arbres plantés collectivement. Les ruelles font partie de l’ADN de Montréal.

Lorsque Montréal et Québec ont été déclarées zones rouges à cause d’une deuxième vague de cas de Covid-19, et sont entrées dans un second confinement, les ruelles sont devenues le dernier refuge des Montréalais. Les lieux de rencontre publics étant fermés et les rencontres avec les amis ou la famille étant interdites, ce n’est que dans les ruelles que le tissu social de chaque quartier a pu être préservé. Là, les relations peuvent être maintenues à une distance sociale décente. Les enfants peuvent toujours jouer, et les parents se rencontrent. Plus que jamais, l’espace où toutes les arrière-cours se rejoignent devient un lieu de soins, de partage et de préservation d’une santé mentale saine dans la ville confinée.

Les ruelles sont devenues pour nous l’un des bastions des contacts humains en temps de pandémie. L’histoire touche à notre besoin universel de socialisation pendant la pandémie, dans le contexte particulier de ma ville. Ce sont des images d’espoir et de résilience, plus que jamais nécessaires.

Un projet soutenu par National Geographic Society Covid-19 Emergency Funding

Crédits

Supervision générale : Morgan Fache et Jeremy Suyker

Photographies et textes : Romain Etienne, Morgan Fache, Etienne Maury, Bertrand Gaudillère, Nicolas Leblanc, Cyril Marcilhacy, Hugo Ribes, Adrienne Surprenant, Jeremy Suyker, Philippe Somnolet

Photographies mentorées :Adil Boukind, Philémon d’Andurain, Paloma Laudet

Site web : Collectif item

Support éditorial : Laureen Quincy

Conception et réalisation site web : Anthony Vidal

Conseil graphique : Yannick Bailly

Collectif item | 2021 © Tous droits réservés